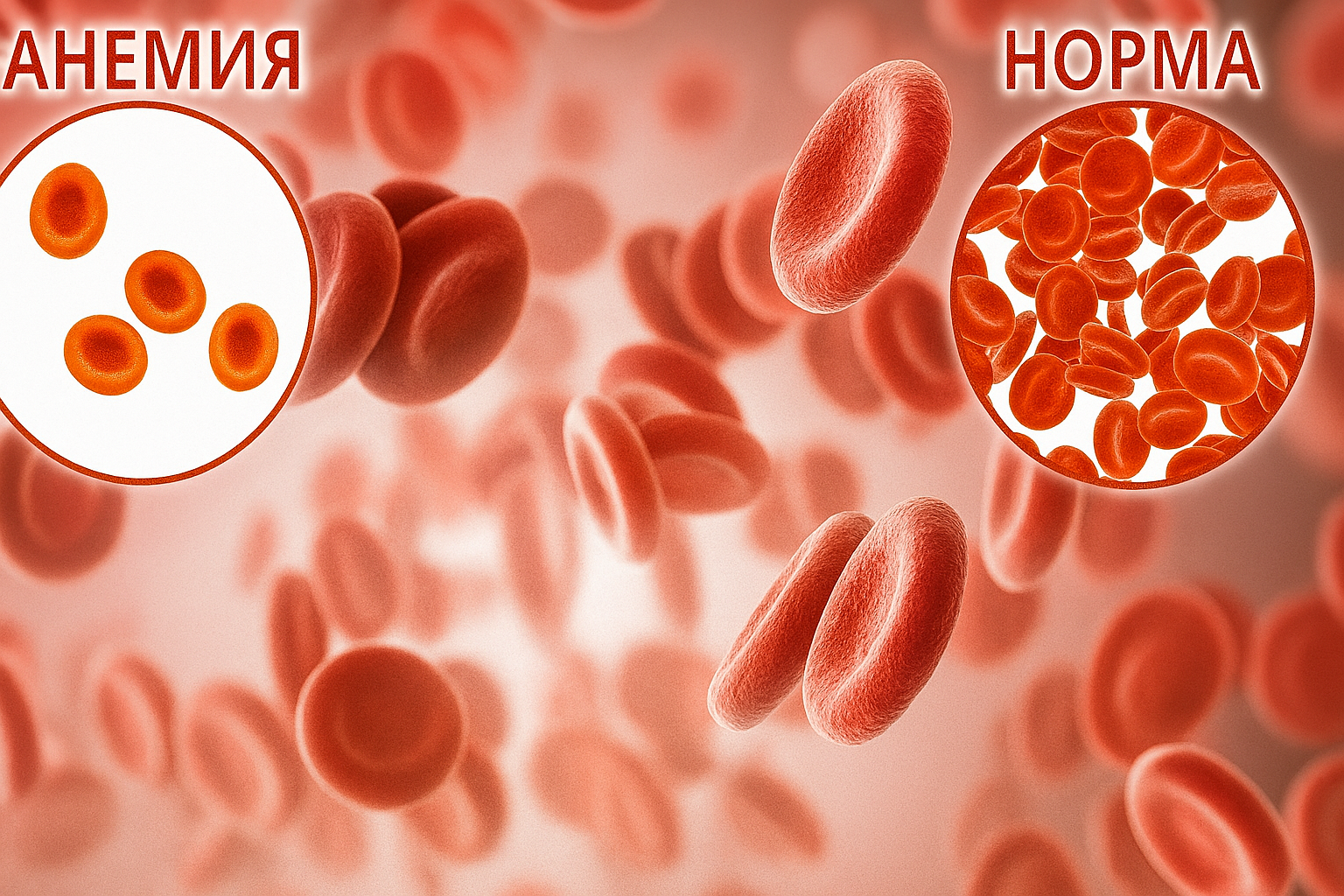

Анемия у детей — это патологическое состояние, при котором снижается уровень гемоглобина и/или уменьшается количество эритроцитов (красных кровяных телец) в крови. Эти клетки отвечают за транспорт кислорода ко всем органам и тканям, а потому их дефицит приводит к гипоксии — хроническому кислородному голоданию организма. Особенно чувствительны к таким нарушениям головной мозг, сердечно-сосудистая и иммунная системы, что делает анемию у детей крайне опасной при отсутствии своевременного выявления и лечения.

Такой диагноз может быть поставлен в любом возрасте — от периода новорожденности до подростков 12, 14 и даже 17 лет. Особенно уязвимы дети в периоды активного роста, когда повышается потребность в железе и витаминах. Анемия — это не самостоятельное заболевание, а симптом, сопровождающий множество различных состояний: от банального дефицита микроэлементов до тяжёлых наследственных патологий и системных болезней.

Причины возникновения

Антенатальные факторы

Антенатальный период — один из важнейших этапов формирования кроветворной системы плода. Любые отклонения со стороны здоровья матери в этот период могут оказывать значительное влияние на будущие показатели гемоглобина у ребенка.

-

Железодефицит у матери во время беременности — одна из самых распространённых причин анемии у новорожденных. Недостаток железа в рационе женщины приводит к ограниченному поступлению этого элемента через плаценту.

-

Хронические заболевания у беременной (например, сахарный диабет, пиелонефрит, ревматические болезни) нарушают обмен веществ, усвоение микроэлементов, необходимых для формирования нормального гемопоэза у плода.

-

Фетоплацентарная недостаточность снижает эффективность транспортных функций плаценты, в результате чего плод недополучает кислород, питательные вещества, включая железо, витамин B12, фолиевую кислоту.

-

Недоношенность плода автоматически увеличивает риск анемии, так как значительная часть запасов железа формируется в последнем триместре беременности.

-

Внутриутробные инфекции (цитомегаловирус, токсоплазмоз, краснуха и др.) могут оказывать прямое токсическое воздействие на клетки костного мозга плода.

Интранатальные факторы

В процессе родов также возможны ситуации, способные привести к острому или хроническому дефициту эритроцитов у новорожденного.

-

Кровопотери у плода, например, при отслойке плаценты или при врожденных сосудистых пороках. Могут приводить к выраженной гиповолемии, снижению гемоглобина сразу после рождения.

-

Преждевременное отсечение пуповины лишает ребёнка дополнительного объема крови из плаценты (фетоплацентарная трансфузия), что особенно критично у недоношенных и маловесных детей.

-

Резус-конфликт между матерью и плодом может вызывать гемолитическую болезнь новорожденного, сопровождающуюся разрушением эритроцитов, снижением уровня гемоглобина.

-

Родовые травмы с повреждением сосудов у новорождённого, в том числе подкожные, внутричерепные или внутренние кровоизлияния. Могут привести к постгеморрагической анемии уже в первые сутки жизни.

Постнатальные факторы

После рождения ребёнка его потребности в питательных веществах и микроэлементах возрастают. При этом многие системы организма ещё только созревают, особенно у младенцев. Это делает детей особенно уязвимыми к внешним факторам, провоцирующим анемию.

-

Несбалансированное питание — одна из самых частых причин анемии у детей раннего возраста. Особенно это актуально для грудничков, находящихся на искусственном вскармливании.

-

Острые и хронические инфекции (ОРВИ, бронхиты, пиелонефрит, туберкулез и др.) могут угнетать кроветворение за счет воспалительных цитокинов, а также ускорять разрушение эритроцитов.

-

Заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как целиакия, гастриты, дисбактериоз или энтериты. Нарушают всасывание железа, витаминов в кишечнике.

-

Дефицит витаминов группы B — в частности, фолиевой кислоты и витамина B12, необходимых для нормального созревания эритроцитов в костном мозге.

-

Заболевания крови, костного мозга — апластическая анемия, лейкозы, миелодиспластический синдром. Нарушают процессы эритропоэза, требуют серьезного и длительного лечения.

Виды анемии

Существует множество разновидностей анемии, каждая из которых имеет свои причины, особенности клинической картины, подходы к лечению. Ниже представлены основные типы анемий, которые могут встречаться у детей.

Дефицитные

Самые часто встречающиеся у детей. Возникают при недостатке железа, витаминов группы B (в особенности B12), меди или фолиевой кислоты. Наиболее подвержены дети до 10 лет, особенно в периоды активного роста и гормональной перестройки.

Основные проявления включают бледность, вялость, ломкость ногтей, ухудшение памяти, внимания. При своевременной диагностике, терапии прогноз благоприятный.

Порфирии

Редкие наследственные заболевания, связанные с нарушением синтеза гемоглобина. Порфирии проявляются не только анемией, но и кожной фоточувствительностью, абдоминальными болями, изменением цвета мочи.

Требуют специализированного подхода, наблюдения у гематолога. Характерны для подростков 14–17 лет.

Гемолитические

Развиваются вследствие ускоренного разрушения эритроцитов. Бывают наследственными (талассемия, наследственный сфероцитоз) и приобретенными (аутоиммунные процессы, инфекции, лекарственная интоксикация).

Симптомы: желтушность, увеличение селезёнки, темная моча. Течение может быть волнообразным с эпизодами обострений.

Апластические

Возникают при угнетении костного мозга, когда нарушается выработка всех клеток крови. Причины включают вирусные инфекции, токсическое воздействие, прием некоторых медикаментов.

Состояние тяжёлое, требует немедленного медицинского вмешательства. Возможны переливания, иммуносупрессия, трансплантация костного мозга.

Дизэритропоэтические

Наследственные формы анемий, при которых нарушается созревание эритроцитов. Диагностируются чаще в младшем школьном возрасте, могут сопровождаться увеличением печени и селезенки.

Постгеморрагические

Развиваются вследствие острой или хронической кровопотери — после операций, травм, при язвенной болезни. У девочек 15–17 лет могут быть связаны с обильными и нерегулярными менструациями.

Анемии, спровоцированные инфекциями и воспалением

Хронические воспалительные процессы (туберкулез, ревматоидный артрит, пиелонефрит) нарушают метаболизм железа, снижают продукцию эритроцитов.

Анемии из-за хронических заболеваний

Могут возникать на фоне заболеваний почек, печени, аутоиммунных и онкологических патологий. Часто сопровождают тяжелые системные болезни, требуют лечения основного заболевания.

Симптомы анемии у детей

Симптомы анемии у детей часто маскируются под обычное утомление или простуду. Однако существуют характерные признаки, на которые стоит обратить внимание:

- бледность кожи, слизистых;

- слабость, повышенная утомляемость;

- головокружения, головные боли;

- снижение концентрации внимания, особенно у детей школьного возраста (10–14 лет);

- ломкость волос, ногтей;

- учащённое сердцебиение;

- раздражительность, нарушения сна;

- у младенцев — задержка психомоторного развития, плохой аппетит, гипотония.

Обнаружили симптомы данного заболевания? Звоните!

+7 (495) 727-11-66Важно помнить, что у подростков анемия может проявляться снижением успеваемости, интереса к повседневной активности, что часто ошибочно принимается за «подростковый кризис».

Диагностика и лечение

Диагностика анемии начинается с общего анализа крови, где оцениваются показатели гемоглобина, гематокрит, количество эритроцитов, цветовой показатель. Дополнительно назначаются:

- ферритин, сывороточное железо, ОЖСС;

- уровень витаминов B12, фолиевой кислоты;

- биохимический анализ крови;

- исследование костного мозга (при подозрении на апластическую или гемолитическую анемию);

- УЗИ органов брюшной полости, исследование функций печени и почек.

Лечение анемии зависит от её этиологии:

- при железодефицитной — препараты железа (пероральные или инъекционные), коррекция питания;

- при дефиците B12 — курсы витамина B12, фолиевой кислоты;

- при гемолитических формах — лечение основного заболевания, иммунодепрессанты, иногда — спленэктомия;

- при тяжелых формах — переливания эритроцитарной массы, гормонотерапия, трансплантация костного мозга.

Очень важно не заниматься самолечением. Только педиатр или гематолог может определить, что делать, если у ребенка обнаружена анемия, и подобрать адекватную терапию.

Прогноз и профилактика

Прогноз при своевременной диагностике и правильной терапии чаще всего благоприятный. Однако некоторые формы анемии могут давать тяжелые осложнения, включая:

- нарушения сердечной деятельности;

- задержку развития;

- снижение иммунитета;

- хронические гипоксические состояния.

Профилактика анемии у детей включает:

- рациональное питание матери во время беременности, в период грудного вскармливания;

- своевременное введение прикорма по месяцам у грудного ребенка;

- обогащение рациона продуктами, богатыми железом, витаминами (печень, мясо, рыба, гречка, яблоки, яйца, зелень);

- профилактический прием железосодержащих препаратов у групп риска (недоношенные, быстрорастущие подростки, девочки с обильными менструациями).

Обнаружили симптомы данного заболевания? Звоните!

+7 (495) 727-11-66Список используемой литературы

- Кулаков В.Н., Репина М.А. «Детская гематология», Москва, 2020.

- Всемирная организация здравоохранения. Рекомендации по профилактике и лечению анемий у детей.

- Жуков А.И., Тихомиров Е.Ю. «Гематология детского возраста», СПб., 2019.

- Министерство здравоохранения РФ. Клинические рекомендации по диагностике и лечению анемий у детей.

- Российский национальный консенсус по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, 2022.

- Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).